診断コンテンツの作成方法から活用方法まで、診断のすべてがわかるメディア

仮説思考をマーケティングに活用する3つのメリットと鍛え方を解説

マーケティング施策はスピード勝負の側面があります。ゆっくり考えていて他社に先を越されてしまっては、勝てるものも勝てません。そんな競争の激しい状況下を生き抜くために必要な「仮説思考」について3つのメリットや鍛え方をご紹介します。

更新日:2024/04/29 公開日:2022/02/25

皆さまが日々のマーケティング業務を行うとき、どれくらい情報収集に時間をかけていますか?

情報を完璧に収集しようと思うと時間が無限にかかってしまいます。

また自分なりに情報を集めきったと思っても、施策を進めていく中で情報が結局足りないことに気付くことがあるかもしれません。

そもそもマーケティング施策はスピード勝負です。

情報収集に時間をかけているあいだに他社にその施策を先に実施されてしまえば、自社の施策は二番煎じとなってしまい、期待していた効果を得るのは難しいでしょう。

ではそんなスピード勝負のマーケティングの世界で勝ち続けていくためには、何が必要となるのでしょうか。

その答えの一つが「仮説思考」です。

仮説思考とは、あらかじめ仮説を立てておき、その仮説にもとづいてリサーチ、実行、検証と進めていく方法です。

マーケティングであれば、新しい施策を立案するときや施策の結果を分析するときなど、あらゆる場面で仮説思考を活用することが可能で、成果を出せるかに大きく関わります。

そしてこの考え方はマーケターだけでなく、全てのビジネスパーソンに必須だと言われています。

・このビジネスはどのように収益をあげているのか?

・このLPはなぜこの構成なのか?

・このHPはなぜこのデザインなのか?

など、様々な疑問や課題に対して仮説を立て、検証する訓練をすることで、仮説思考のスキルを工場させることが狩野です。。

今回はそんなマーケティング活動に大いに役立つ仮説思考について、概要やメリット、鍛え方をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。

▼関連記事

Webプロモーション、認知拡大には診断コンテンツを!業界別の事例集

目次

仮説思考とは

改めて仮説思考とは、情報を収集しきってから思考をするのではなく、あらかじめ立てた仮説をもとにリサーチを含めた行動をすることで、仮説が正しかったか検証する思考法です。

もし間違っていれば再度仮説を立てて同じサイクルをぐるぐると回していきます。

どの情報が必要か分からない状況で、時間をかけてリサーチするのではなく、立てた仮説を検証するための情報をリサーチすることになるので、意思決定のスピードを速めることが可能です。

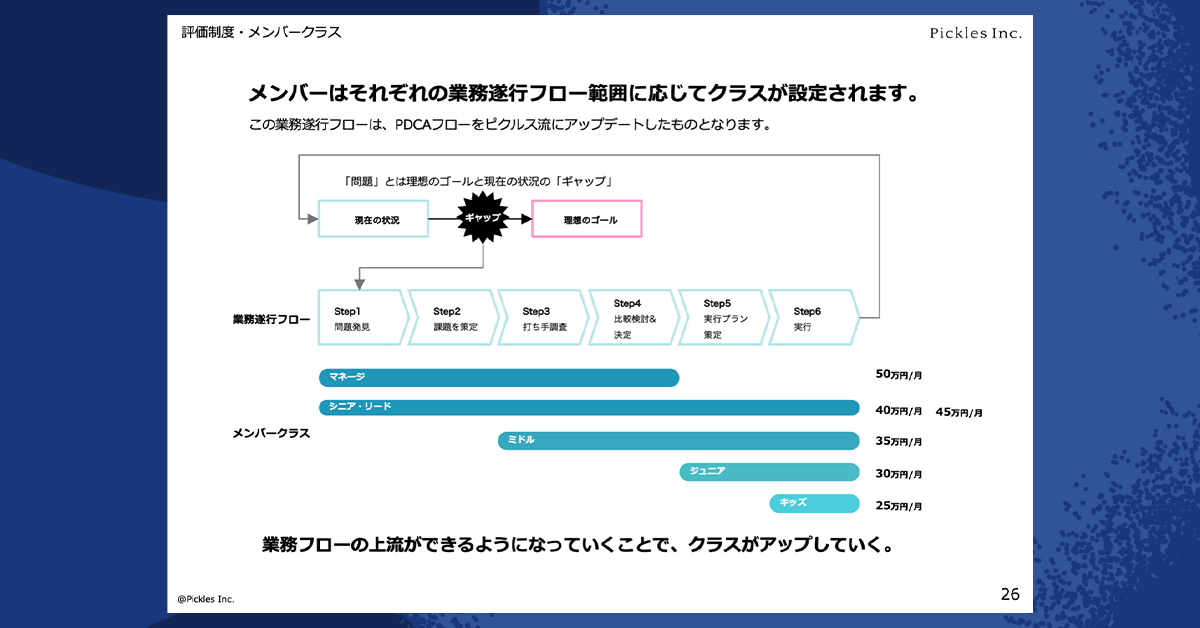

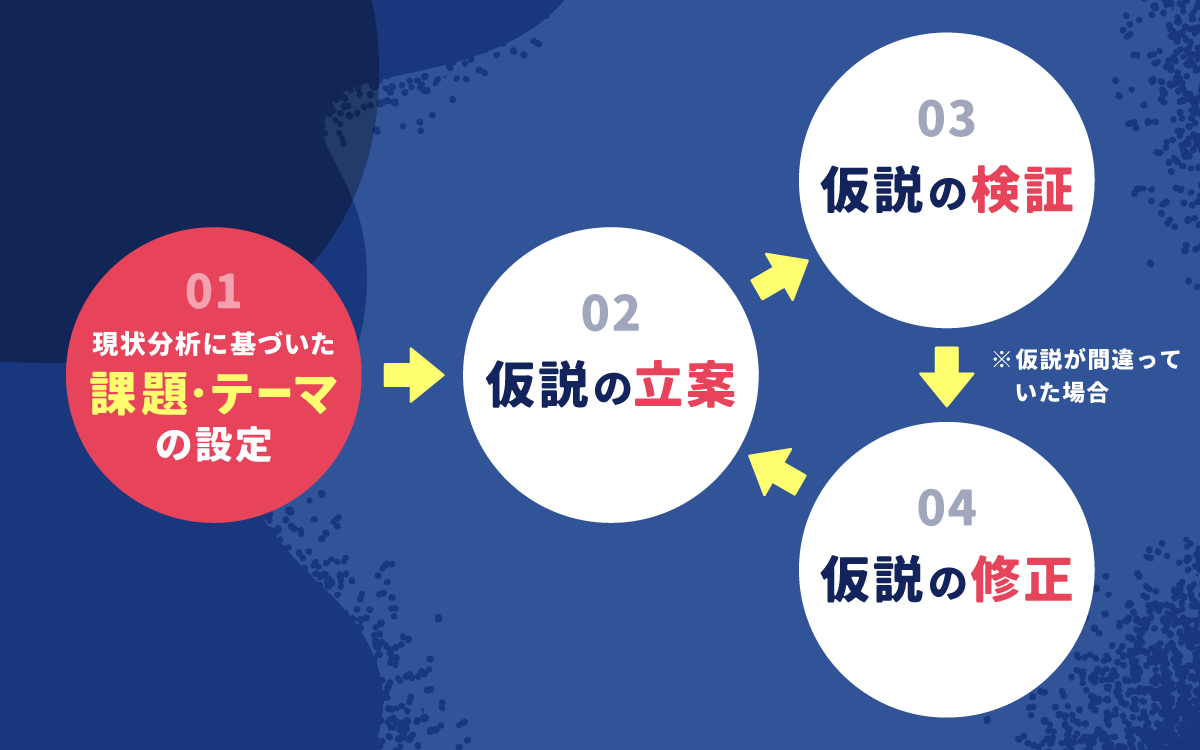

仮説思考のプロセス

仮説思考は以下の4つのプロセスで進めていきます。

では具体的にそれぞれのプロセスを見ていきましょう。

1. 現状に基づいた課題・テーマの設定

1つ目のプロセスは、現状分析に基づいた課題・テーマの設定です。

仮説思考は基本的に何らかの課題を解決するために用いられることが多いため、最初は課題を設定していきます。

もし課題解決以外を目的とするのであれば、何について考えるのかというテーマを決めます。

ここでのポイントは、現在持っている情報をもとに分析するということです。

情報が一切ない場合は、最低限の情報収集は必要であるものの、ここで時間をかけすぎないようにしましょう。

具体的なイメージを持ってもらうために、例として「毎週決まった曜日・時間に送っているメルマガの効果が下がってきた」ことを課題に設定します。

2. 仮説の立案

2つ目のプロセスは、仮説立案です。

課題解決であれば、その課題が起きている原因についての仮説を立案したり、具体的な解決策の仮説を考えていきます。

この仮説立案により、スピード感を持って思考できるようになります。

先ほどのメルマガの例であれば、効果が下がった原因の仮説を立てずに原因分析をしようとすると、過去に送った全メールの送付リスト・件名・本文・開封率・クリック率・オプトアウト率などを洗い出し、そのうえでどこに課題があるかを分析していかなければならないため、膨大な時間がかかります。

そこで仮説を事前に立てておけば、それを検証するための情報収集だけで済むため素早く物事を考えられるようになります。

具体的には「メール本文の文章量や書きぶり、訴求軸に関しては変えていないから本文が問題ではないはず。

最近は件名でメールの内容をある程度理解してもらえるように、件名を長くしていたから、そのせいで開封率が下がっているかも」といった仮説を立てられるかもしれません。

3. 仮説の検証

3つ目のプロセスは仮説検証です。

仮説を立てた後は実際にリサーチしたり、仮説を実行したりすることで、その仮説が正しかったかを検証します。仮説と検証は必ずセットです。

また、検証を行う際は主観ができるだけ入らないようにするために検証時のデータや結果は必ず残しておき、客観的に判断するようにしましょう。

仮説検証のサイクルを繰り返すことで、検証データが積み重なり成果へと結びつきます。

上記の例であれば、件名の方針を変える前と後の平均開封率を比べることで、最初に立てた仮説が正しかったかを検証できるわけです。

ポイントとして、仮説の検証を行うタイミングをあらかじめ決めておくとよいでしょう。

「成果が出ないから他の仮説を試す」でも問題はありませんが、可能であれば事前に複数の仮説を用意しておき、一定期間で検証を進められるとベストです。

その際、検証期間は短すぎても長すぎてもいけません。施策によりますが、十分に判断できるデータを取得できる最短期間が良いと思います。

その目安をもって検証に当たることで効率よく仮説検証を進めることができます。

4. 仮説の修正

4つ目のプロセスは仮説の修正です。検証後は必ず仮説の修正を行います。

最初に立てた仮説が正しかった場合には、その原因を解決するための施策を同じ手順で立案したり、仮説の実行を継続したりすればよいでしょう。

しかし実際にはなかなか思い通りの結果にならないことの方が多いと思います。

そんな時には、検証データを元に新たな打ち手の検討や仮説の修正を行います。

また例に戻り、検証のためのデータ分析をしてみた結果、

件名の方針を変える前の平均メール開封率:18.3%

件名の方針を変えた後の平均メール開封率:18.1%

となった場合は件名の影響は少なかったと判断できるため、最初に立てた仮説は間違っていたことが分かります。

そうなれば別の仮説を立ててまた検証を進めればよいでしょう。

このサイクルを意識して繰り返すことで仮説思考を活用しない場合と比べて、スピード感をもって思考することができ、また施策の効果検証なども行いやすくなるため、より深い洞察から高い成果を生み出せます。

マーケティングにおける仮説思考の活用場面

メルマガの例でご紹介した課題解決のための原因分析以外にも、仮説思考はマーケティングに活かすことが可能です。

例えば、メンズ用リップの新商品発売に合わせてLPや広告バナーを作成する際、顧客が抱えているどのニーズに訴求するのかを考えなければなりません。

しかしターゲットがどんな悩みを抱えているか、どんな商品を欲しているかを完璧に把握することは難しいですよね。

その際、過去の類似商品の購入者データや競合の訴求ニーズなど収集可能な情報をもとに現状分析を行い、「どんなニーズに訴求すれば最適なのか」の仮説を立てます。

そしてその仮説にもとづいて、実際に顧客へインタビューを行ったり、実際にクリエイティブを制作して検証を行ったりすることで検証し、仮説の修正を行います。

このように仮説と検証を繰り返すことで、ターゲットのニーズを満たす最適なクリエイティブへとスピード感をもって近づいていくはずです。

ちなみに「どんなニーズがあるのか掴むのが難しい」と感じる方は、ジョブ理論を知っておくとニーズに対する仮説が立てやすくなります。ジョブ理論については別記事で解説していますので、こちらをご覧ください。

仮説思考のメリット

仮説思考についての理解が深まったところで、改めて仮説思考のメリットを3つにまとめてご紹介します。

メリット1. 計画立案から実行までのスピードUP

1つ目のメリットは、計画立案から実行までのスピードが上がることです。

マーケティング施策を立案するうえで、時間をかけすぎてしまうのが情報収集やデータ分析です。

冒頭ご紹介した通り、情報収集には終わりがなく、時間が無限にかかってしまいます。

しかしマーケティングはスピード勝負の側面が大きいため、限られた情報から仮説を導き、それを高速で検証する仮説思考の考え方は身につければ武器となるでしょう。

メリット2. 初めての施策でも一定の成果を出しやすい

2つ目のメリットは、初めての施策でも一定の成果を出しやすくなることです。

初めての施策の場合やこれまでとは違うターゲット層に訴求する場合など、ノウハウや知見がない場面で成果を出すためには、仮説思考が有効となります。

初めての施策ではどうしても最初の一歩に尻込みしてしまい、長々と情報収集に時間をかけてしまうことがよくあります。

そのため仮説を立てて、まずは行動し検証を行うというサイクルを回すことで、前提の知識が無くても成果に繋がるポイントを通常よりも早く見つけることが可能です。

例えば、弊社ではTwitterマーケティングに力をいれていますが、Twitterを本格的に始動させた頃は、手探り状態でした。実際、フォロワーも増えず、いいねやリツイートもほとんど付かない日々が続きました。

そこで、「Twitterを伸ばすためには、引用ツイートとリツイートをしてもらうことが大切」という仮説を立てて、共感されやすい工夫やリツイートしやすい関係性を築く運用をすすめました。

その結果、3ヵ月でインプレッションは3倍以上になり、400ものいいねがつくツイートが生まれるなど、まずまずの結果を出すことができました。

はじめは良い結果を得られなくても、そこから成果に繋がる仮説を立て、アクションに繋げることが本当に大切だと痛感した出来事でした。

メリット3. 多くの知見を得られる

3つ目のメリットは、仮説検証を繰り返すことで多くの知見が手に入ることです。

成果を出すために重要なことは失敗から学ぶことです。どんな成功者も失敗を元に成功への糸口を手繰り寄せています。

かのエジソンの名言に「失敗ではない。うまくいかない1万通りの方法を発見したのだ」という言葉がありますが、これこそまさに仮説検証の繰り返しです。

マーケターには成果を求められる場面も多いかと思います。そのため初めから成功させようとしてなかなか行動できない、行動しないから成果がでないという悪循環に陥るケースもあります。

「失敗したとしても上手くいかない方法を知ったことで成功に近づく」という考え方を持つことで、行動の第一歩を踏み出せるはずです。

仮説思考の鍛え方

ここまでのお話で仮説思考の重要性はご理解いただけたかなと思います。

次に気になるのは、仮説思考の鍛え方ですよね。

仮説思考を鍛えることで実現したいのは、立案した仮説の精度を高めることです。

仮説の精度を高めれば、より少ない仮説検証のサイクルで成果に結びつけることができるようになるため、トレーニングが欠かせません。

ここからは、仮説思考を鍛える方法を2つご紹介します。

方法1. 仕事上のコミュニケーションで「仮説→検証→修正」を繰り返す

仮説思考を鍛え、仮説の精度を上げるためには「仮説→検証→修正」のサイクルをなるべく多く実践することが重要です。

そのためには日々のマーケティング業務から実践を繰り返して場数を踏んでいただくのが一番なのですが、それだけでは足りないという方がいらっしゃるかもしれません。

そこでおすすめな方法が、仕事上のコミュニケーションにおける仮説思考トレーニングです。

例えば、以下のような場面でトレーニングができるはずです。

・会議で人の話を聞いているときに、相手が最終的に言いたいことの仮説を考えながら聞いてみる

・上司に何かの提案をするときに、「上司ならこういう選択をするかな」という仮説を立てたうえで実際に提案する

テレワークで以前よりもコミュニケーション頻度が減ってしまっている方がいるかもしれませんが、コミュニケーションでの仮説思考トレーニングのいいところは最終的にその仮説が正しかったのか確認できることです。

少ない機会であっても、やらないよりはやるほうが、仮説思考を鍛えられますのでぜひトライしてみてください。

方法2. 日常で「興味→疑問→仮説立て」を癖づける思考訓練

こちらは私生活で行える方法です。生活の中で興味を持ったことやニュースで気になった出来事に対して、「なぜ?」と疑問を持ってみることから始めます。

その疑問に対する仮説検証を癖づけることで仮説思考が鍛えられます。

例えば、面接時に「愛読書は何ですか?」と質問されるケースが増えているというニュースを目にしたとしましょう。

このニュースになぜ?と疑問を持って「なぜ面接時に愛読書を尋ねるのだろう?」と考えます。

すると、「好みのジャンルで性格が分かるようになったのかも」「愛読書の厚みと優秀さに相関関係があることが分かったのかも」といった仮説が生まれます。

それを元に最新の研究データを調べたりすることで仮説の検証を行います。この作業を日常化することでマーケティング業務において仮説思考を用いるときにも役立てることが可能です。

仮説思考はマーケティングの成果とスピードを向上させる!

仮説思考は現代のマーケターに重要な能力の1つです。

限られた時間で大量の業務をこなしつつ成果を上げるためには、仮説思考を身に着けておく必要があります。

ピクルスも仮説思考をもとに多種多様な企業さまのマーケティングをご支援しています。もしお困りのことがございましたら、ぜひお問い合わせください!

想定される活用シーン

ライター:栁田 駿(やなぎだ しゅん)

コンテンツマーケター

学生時からSNS運用を通じた採用マーケティング支援を行い、マーケターに。SNS運用を中心にコンテンツ系のマーケティング支援実績10社以上。SNS集客からオウンドメディアのコンバージョンまでのKPI設計には定評がある。