診断コンテンツの作成方法から活用方法まで、診断のすべてがわかるメディア

カスタマージャーニーマップとは?陥りやすい3つの失敗と正しい作成手順をご紹介

マーケティング施策で成果を出すには、各購買フェーズにおける顧客の心情や求める情報を正しく理解する必要があります。これらを可視化したものが「カスタマージャーニーマップ」です。今回は作成・活用で陥りやすい3つの失敗と作成手順をご紹介します。

更新日:2024/04/29 公開日:2021/09/27

「色々なマーケティング施策を打っているが成果に結びつかない」というお悩みをお持ちではないでしょうか?

その原因のひとつに「ユーザーが商品・サービスを認知して購入するまでの感情の動きや各購買フェーズで求めている情報が理解しきれていない」ことが挙げられます。

そのような課題を解決するために役立つのが「カスタマージャーニーマップ」です。顧客が商品・サービスを認知してから検討、購入までの流れを時系列で整理し、購買フェーズごとの顧客の感情・思考・行動をマッピングしたもので、作成することにより適切な情報を適切なタイミングで届けられるようになります。

本記事をご覧になっている方の中には「まだカスタマージャーニーマップを作成したことがない」「以前作ったが上手く活用できなかった」という方もいらっしゃるかと思います。

そこでカスタマージャーニーマップで陥りがちな3つの失敗パターンをご紹介したのち、失敗しない作成・活用手順をご紹介します。

▼関連記事

Webプロモーション、認知拡大には診断コンテンツを!業界別の事例集

目次

カスタマージャーニーマップとは

カスタマージャーニーとは、直訳すると「顧客の旅」です。

まだ自社の商品・サービスを知らないという状態から、商品・サービスを認知し、比較検討・購入・リピートするまでの流れを旅に例えています。

そしてカスタマージャーニーでの顧客の感情・思考・行動・企業とのタッチポイントなど一連の流れを可視化して表にしたものがカスタマージャーニーマップです。

デジタル技術が進展する以前は、企業と顧客の接点といえば対面によるコミュニケーションしかありませんでした。しかし現在はメール/サイト/SNSと顧客とのタッチポイントが増え、企業からのアプローチがしやすくなっています。

その一方アプローチできる手段が増えたことにより、「色々やらなければ…」という想いが先行することで、顧客目線ではなく企業目線でのマーケティング施策になってしまいがちです。結果として冒頭のような「施策の量を打っているのに成果が出ない…」といった状況に陥ってしまいます。

そのため、自社のマーケティング成果を最大化するためには、顧客がどのように商品・サービスを知り、どういった比較・検討をしたうえで購入に繋がるのかという、点ではなく線として購買フェーズを把握することが求められます。各フェーズでユーザーが「どんな感情で何を考え、どのような情報を欲しているのか」を整理し、最適な施策を検討していきましょう。

カスタマージャーニーマップのメリット

カスタマージャーニーマップを作成することには多くのメリットがありますので、代表的なものを3つご紹介します。

メリット1 顧客視点でのマーケティング

1つ目は、顧客視点でマーケティング施策を立案できることです。マーケティングにおいて顧客視点が重要であることは、多くの企業で理解されているかと思います。

しかし先ほどもお伝えした通り、成果を出さなければと焦ってしまえばしまうほど「売り手目線」が強く反映されてしまい、結果として成果に繋がらないというケースも少なくありません。

カスタマージャーニーマップでは顧客の感情・思考・行動・求めている情報を購買フェーズごとに考えることになるので、顧客視点でマーケティング施策を実施できているか再確認することができます。

「メルマガで訴求しているメッセージが顧客が求めるものになっていない」「競合製品との比較資料をお客様にご案内するタイミングが早すぎる」など、改善ポイントの発見に繋がります。

メリット2 施策改善のスピードアップ

2つ目は、スピーディに施策を改善できることです。マーケティングの成果に悩んだ際、行き当たりばったりの改善を行うよりも、課題となるポイントを明確にしたうえで優先順位をつけて改善を行っていくのが理想です。

カスタマージャーニーマップを作成することで「課題がどのフェーズにあるのか」「全体で見た時にどこから手を付ければよいのか」がひと目で分かるようになります。優先順位を決め計画的に施策の改善を行いやすくなるのでスピード感を損なわずに済むでしょう。

メリット3 関係者間の共有がスムーズに

3つ目は、マップに可視化することで社内外の関係者で購買フェーズや顧客像を共有できることです。マーケティング施策は自分一人だけで完結するケースはほとんどありません。

他のマーケターはもちろん、デザイナーや営業、場合によってはエンジニア・経営層を巻き込んで施策を推進することが求められます。また社外の協力会社やベンダーと施策を進めることもあるはずです。

その関係者がマーケティングに知見が無かったり、顧客イメージが湧いていなかったりすると、なかなか話が嚙み合わず良いアウトプットを出すことは難しいでしょう。

そこで可視化したカスタマージャーニーマップを共有することで、各フェーズの顧客の状況について共通認識を持てるので、コミュニケーションが円滑になり、成果を出しやすくなります。

カスタマージャーニーマップの作成・活用で陥りやすい失敗

ここまでカスタマージャーニーマップのメリットについてご紹介してきました。ここまでの内容で「作成してみたい!」と思ってもらえたら嬉しい限りです。

しかし、カスタマージャーニーマップは作り方を間違えると「時間をかけて作成したのに上手く活用できない…」なんてことになりかねません。

そこで、カスタマージャーニーマップの作成・活用に関して陥りやすい失敗パターンを3つご紹介します。

失敗パターン1 作成すること自体が目的になる

1つ目は、作成すること自体が目的になってしまうことです。

当たり前ですが、カスタマージャーニーマップは作成するだけでは意味がありません。

「そんなこと知ってるよ!」と誰もが頭では理解しているのですが、実際にカスタマージャーニーマップを作成するのは時間と労力がかかるので、気付かぬうちに作ることが目的化してしまうことがあります。

そのため「マーケティング施策を検討する際には、完成したカスタマージャーニーマップを必ず確認する」「月に1回の定例MTGでカスタマージャーニーマップを冒頭に共有する」といった活用するためのルールをあらかじめ決めておくとよいでしょう。

失敗パターン2 顧客像(ペルソナ)が適切に設定できていない

2つ目は、設定した顧客像がずれている、一般的すぎることです。

カスタマージャーニーは「顧客の旅」という説明をしましたが、この「顧客」とは具体的にどんな人(会社)かを設定しないとジャーニーマップを作成することはできませんよね。

この顧客をより具体化した人物像に落とし込んだものを「ペルソナ」と呼びますが、このペルソナ設定を失敗してしまうことがよくあります。

例えば、ペルソナ設定が抽象的になってしまうと、具体的なユーザーの顔が見えてこず、誰向けなのかが分からないカスタマージャーニーマップになります。

また失敗パターン3とも少し関係してくるのですが、ペルソナを「こんな人だったらいいな」と理想像で設定してしまうと、そのカスタマージャーニー通りに動く人が現実には誰もいなかったというケースにもなりかねません。

このように、ペルソナは現実的に存在しような人で、かつその人の具体的な顔・性格がイメージ出来るくらい仔細に描くことが求められるのです。

失敗パターン3 予測や願望を中心に作成する

3つ目は、予測や願望をそのままカスタマージャーニーマップに反映してしまうことです。

「顧客はここでこんな感情になるといいな」「このように顧客に行動してほしい」といった予測や願望をもとにカスタマージャーニーマップを作成しても、実態がともなっておらず成果には繋がりません。

実際の顧客にインタビューしたり、アンケートを実施するなど、客観的な情報を用いることで精度の高いカスタマージャーニーマップを作成するようにしましょう。

失敗しないカスタマージャーニーマップの作成手順

それではここからは上記の失敗を踏まえつつ、失敗しないカスタマージャーニーマップの作り方をご紹介します。

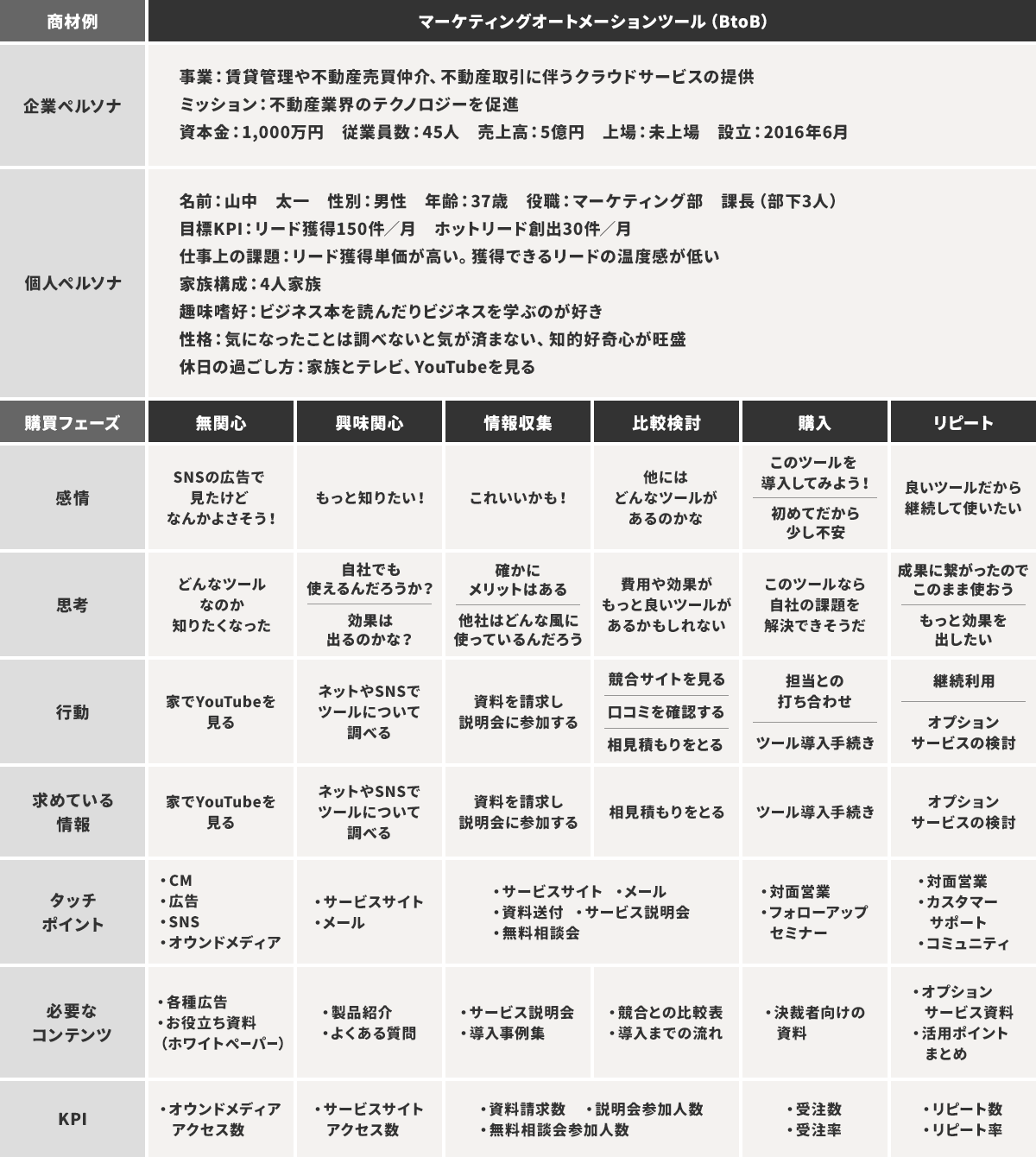

以下はカスタマージャーニーマップの例です。

上記はあくまで一例で実際にはもっと細かく情報を記入していく必要がありますが、参考としてぜひご活用ください。

それでは具体的にカスタマージャーニーマップを作成する際の手順をご紹介します。

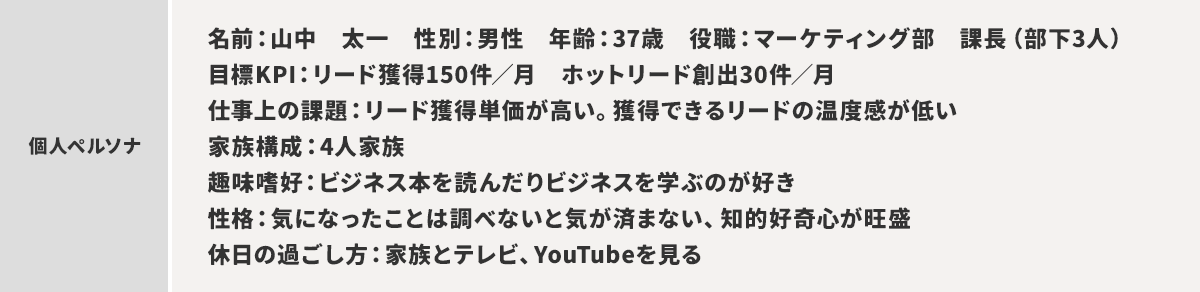

手順1 ペルソナの設定

まずはペルソナを設定しましょう。カスタマージャーニーマップでは全く商品・サービスを知らない状態(無関心フェーズ)から設計するため、普段の私生活や趣味嗜好なども詳細に設定するのが望ましいです。

具体的にその人の顔が思いついてしまうくらいまで細かく書き出してみましょう。フルネームで名前をつけてあげたり、顔写真をつけるのもいいかもしれません。

参考までに以下の項目を考えてみてください。

・架空名

・性別

・年齢

・役職

・仕事で追っているKPI

・仕事上の課題

・家族構成

・趣味嗜好

・性格

・休日の過ごし方

◆例

またBtoB商材の場合には業種や従業員規模によって、担当者や決裁者のペルソナが変わってくることがあるため、企業ペルソナを作っておきましょう。

以下の項目を考えてみてください。

・事業内容

・企業ミッション

・資本金

・従業員数

・売上高

・その他

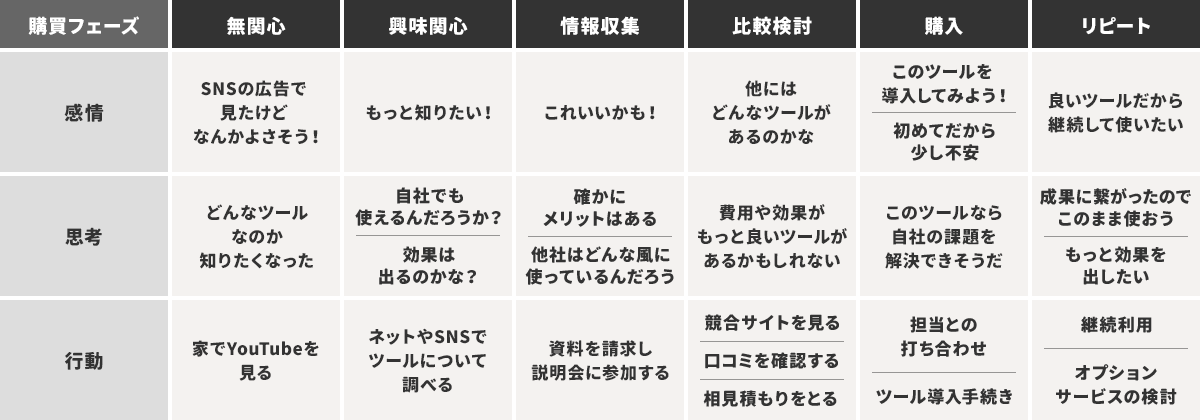

手順2 各フェーズの顧客の感情、思考、行動を整理

ペルソナを設定した後はフェーズ別の欲求や感情を整理していきます。

フェーズの内容や細かさは、商品・サービスの特性によって変わります。

インタビュー、アンケートなどの結果をもとに購買フェーズを設定し、各フェーズごとの感情・思考・行動をより現実に沿って考えることがポイントです。

◆例

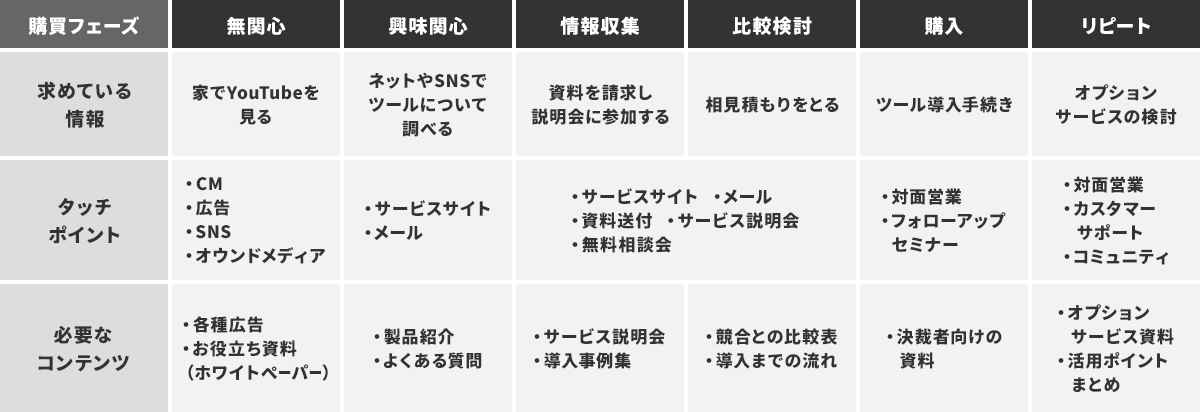

手順3 各フェーズで求めている情報とタッチポイント、必要なコンテンツを整理

手順2で整理した、各フェーズの感情・思考・行動をもとに「顧客が求めている情報は何なのか」「それに対してどのような手段(タッチポイント)で情報提供をしていくか」「そのために必要なコンテンツは何か」をまとめます。

◆例

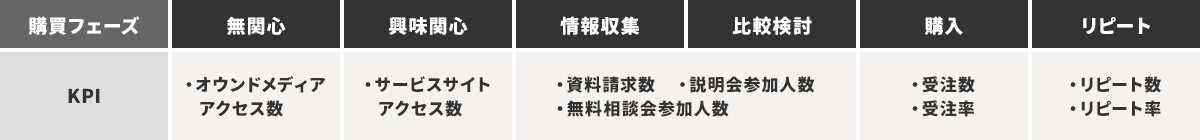

手順4 KPIを設定する

最後に各フェーズ毎に目標となるKPIを設定していきます。

KPIの達成度測定に定期的に活用し、作成した後もカスタマージャーニーマップやKPIの数値は定期的に見直すことが望ましいです。

◆例

まとめ:カスタマージャーニーマップは作成後の活用が大事!

最後に改めて、陥りやすい失敗とカスタマージャーニーマップの作成手順をおさらいしておきましょう。

失敗パターン1 作成すること自体が目的になる

失敗パターン2 顧客像(ペルソナ)が適切に設定できていない

失敗パターン3 予測や願望を中心に作成する

カスタマージャーニーマップの作成手順は以下のとおりです。

手順1 ペルソナの設定

手順2 各フェーズの顧客の感情、思考、行動を整理

手順3 各フェーズで求めている情報とタッチポイント、必要なコンテンツを整理

手順4 KPIを設定する

これらを念頭に置きつつ作成に取り掛かっていただければ効果的なカスタマージャーニーマップが作れるはずです。

こちらも改めてにはなりますが、カスタマージャーニーマップを作成すること自体は目的ではありません。

カスタマージャーニーマップの作成後は、顧客の感情や行動に各タッチポイントのマーケティング施策が適しているのかを見直し、改善していくことが重要です。

ピクルスでは認知獲得のためのSNSキャンペーン、その後のフェーズで重要なWebコンテンツ制作を得意としております。もし強化したいタッチポイントがあれば、ぜひお声かけください。

想定される活用シーン

ライター:栁田 駿(やなぎだ しゅん)

コンテンツマーケター

学生時からSNS運用を通じた採用マーケティング支援を行い、マーケターに。SNS運用を中心にコンテンツ系のマーケティング支援実績10社以上。SNS集客からオウンドメディアのコンバージョンまでのKPI設計には定評がある。