診断コンテンツの作成方法から活用方法まで、診断のすべてがわかるメディア

【事例付き】顧客に響くナーチャリングコンテンツの作り方

リードナーチャリングは、獲得したリードに対して興味関心や購買意欲を高め、購入へと繋げる重要なマーケティング施策です。また、リードナーチャリングは長期間にわたって行われるため、顧客の購入検討段階に応じて適したコンテンツを作成することが重要です。

更新日:2024/04/12 公開日:2023/02/17

本記事では、効果的なリードナーチャリングを行うために必要なコンテンツの作り方について解説します。当メディアを運営するピクルスで実際に作成したコンテンツの具体例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

リードナーチャリングとは

リードナーチャリングとは、獲得したリードに対して興味関心や購買意欲を高め、購入へと繋げるマーケティング施策を指します。

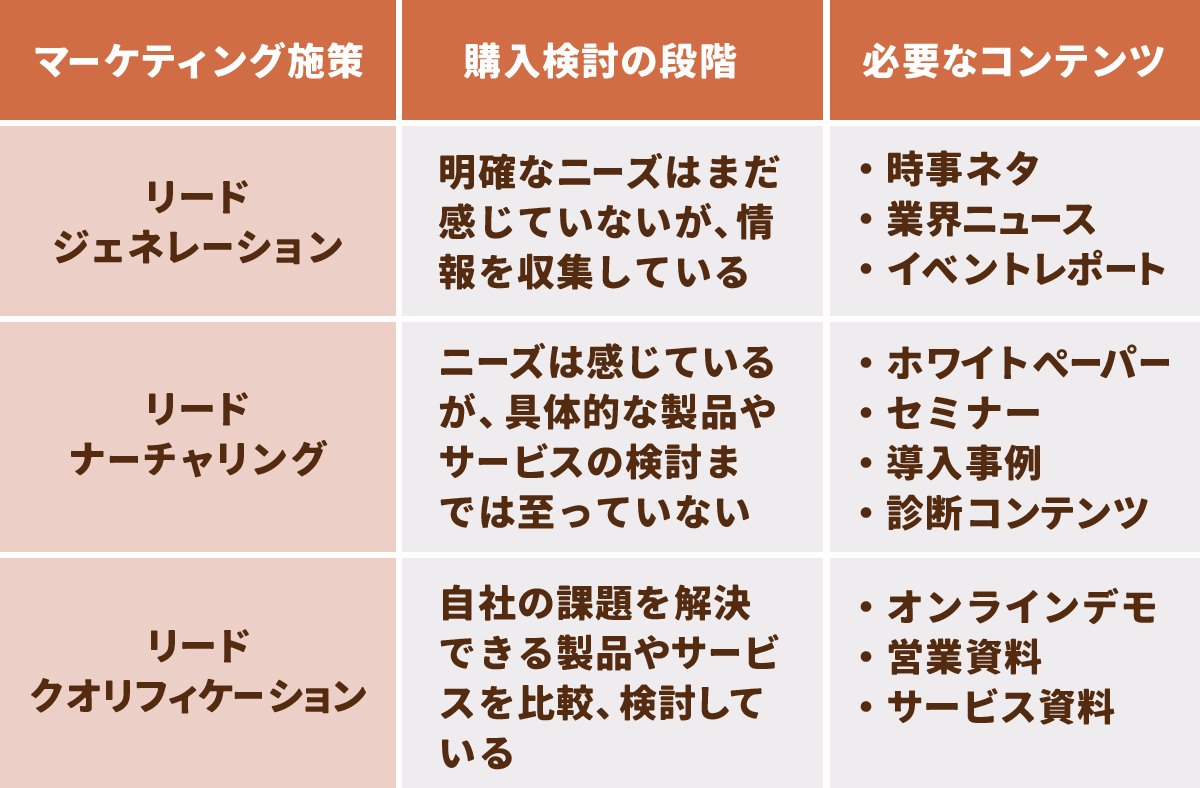

製品購買プロセスによってマーケティング施策を分類すると、以下の3段階に分類できます。

1リードジェネレーション(顧客情報の獲得)

2リードナーチャリング(顧客の興味関心、購買意欲を高める)

3リードクオリフィケーション(購買意欲の高い顧客を抽出する)

リードナーチャリングの最終的な目的は、リードクオリフィケーションの段階でデモ依頼や見積り依頼といった顧客の能動的なアクションを引き出すことです。

そのために、メールマガジンの配信や、マーケティング・オートメーション(MA)によるメール配信を行い、顧客の興味関心や購買意欲を高めることがリードナーチャリングでは求められます。

リードナーチャリングについて、詳しくは以下の記事で解説しています。

リードナーチャリングが重要な理由

リードナーチャリングの目的は、見込み客の自社製品への興味関心や購買意欲を高めることです。

特に、BtoBの領域においては製品購入までの期間が、数ヶ月から数年に及ぶことがあります。そのため、リードナーチャリングを行い、長期にわたって顧客との関係性を構築することが重要です。

リードナーチャリングでターゲットとなる顧客は、自社の課題は感じているものの、具体的な解決手段である製品やサービスを検討する段階に至っていない層です。

このような顧客が、いつ具体的に製品やサービスを検討し始めるのかわかりません。そのため、製品やサービスの検討段階に入った時点でアプローチができるように、定期的に接触する機会を設けリードナーチャリングを行うことが重要です。

リードナーチャリングを行う際の注意点

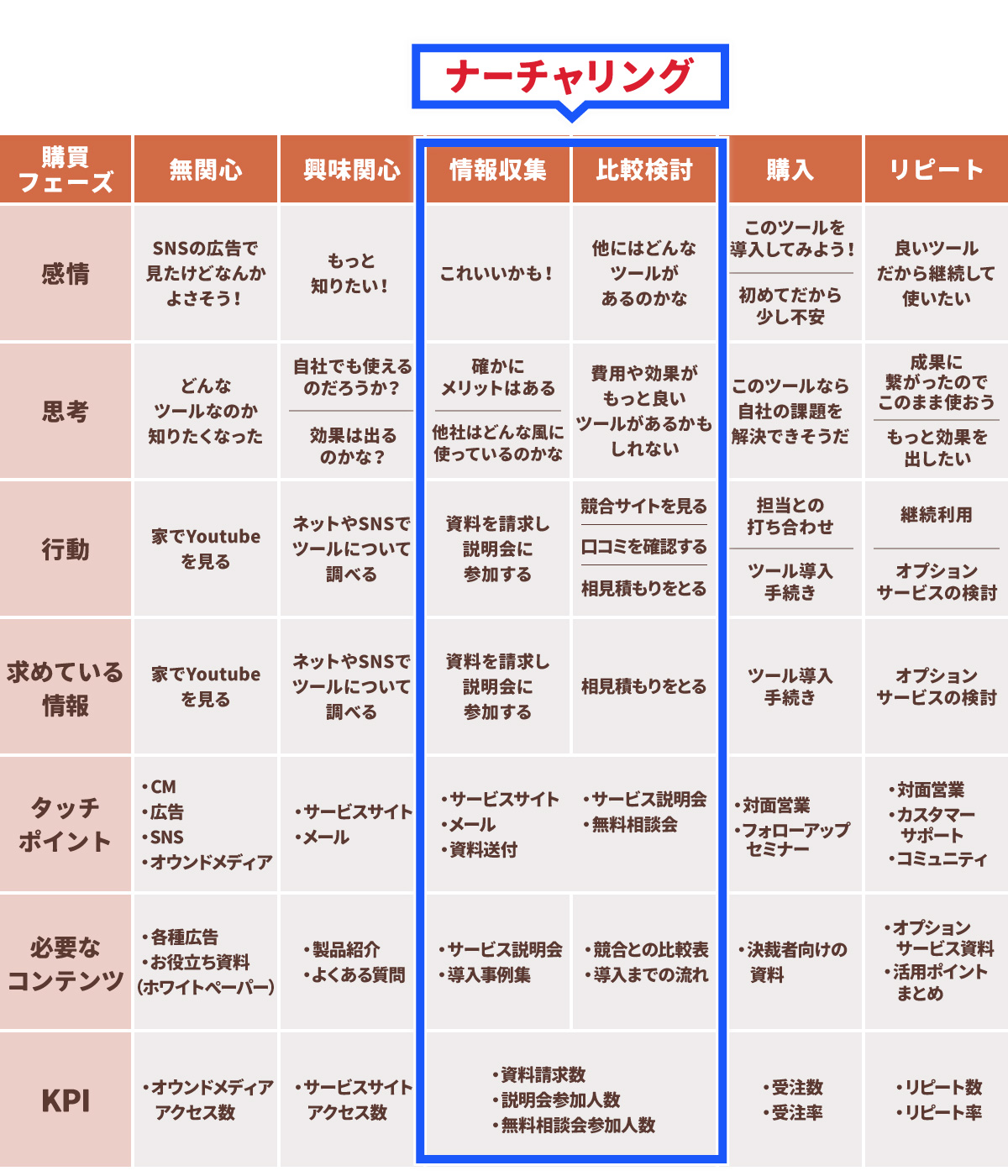

リードナーチャリングを行うにあたって、顧客の検討段階に応じて適切なコンテンツが異なるという点には注意が必要です。以下の表のように、顧客の購入検討段階に応じて、コンテンツを準備する必要があります。

また、リードナーチャリングは顧客に対して、定期的に長期間に渡って情報を提供し、興味関心を高めることが求められます。そのため、様々なコンテンツを長期間に渡って提供できる体制づくりが必要となります。

リードナーチャリング・コンテンツの作り方

リードナーチャリング・コンテンツを作成する際は、以下の3ステップで作成します。

1ペルソナを設計する

2カスタマージャーニーを作成する

3購買プロセスに合わせてコンテンツを作成する

1ペルソナを設計する

ペルソナとは、製品やサービスの明確なユーザー像を指します。

セグメントによるターゲット設定ではなく、氏名、年齢、性別、職業、年齢、住所、年収、価値観、家族構成、休日の過ごし方といった情報を「実在する人物」としてイメージできるように定めてペルソナを作成します。

ペルソナを定めるメリットは、顧客のニーズをイメージしやすくなるという点です。ペルソナを設定すれば、具体的なユーザー像が明確になります。その結果「○○さんなら、どのように思うだろうか」と考えることで、ユーザーのニーズを的確に把握しやすくなります。

ペルソナを設定する際は、今まで出会った顧客の中でターゲット層に近い人物がいるなら、その人をペルソナとして設定するとイメージしやすくなります。

可能であれば実際にその人にヒアリングをして、どういったニーズや課題を抱えているかまで把握できるとより良いでしょう。

ニーズや課題がわかれば、それを解決する情報をコンテンツとして提供することで満足してらえる確率が高くなります。

このような顧客がいない場合は、データ収集を行いペルソナの概要を設定し、細部まで作り込んでいく必要があります。

ペルソナの作り方について、詳しくは以下の記事で解説しています。

2カスタマージャーニーを作成する

ペルソナを設定した後は、そのペルソナが自社の製品をどのように認知し、興味関心を持った後に購入するのかをイメージし、カスタマージャーニーを作成します。

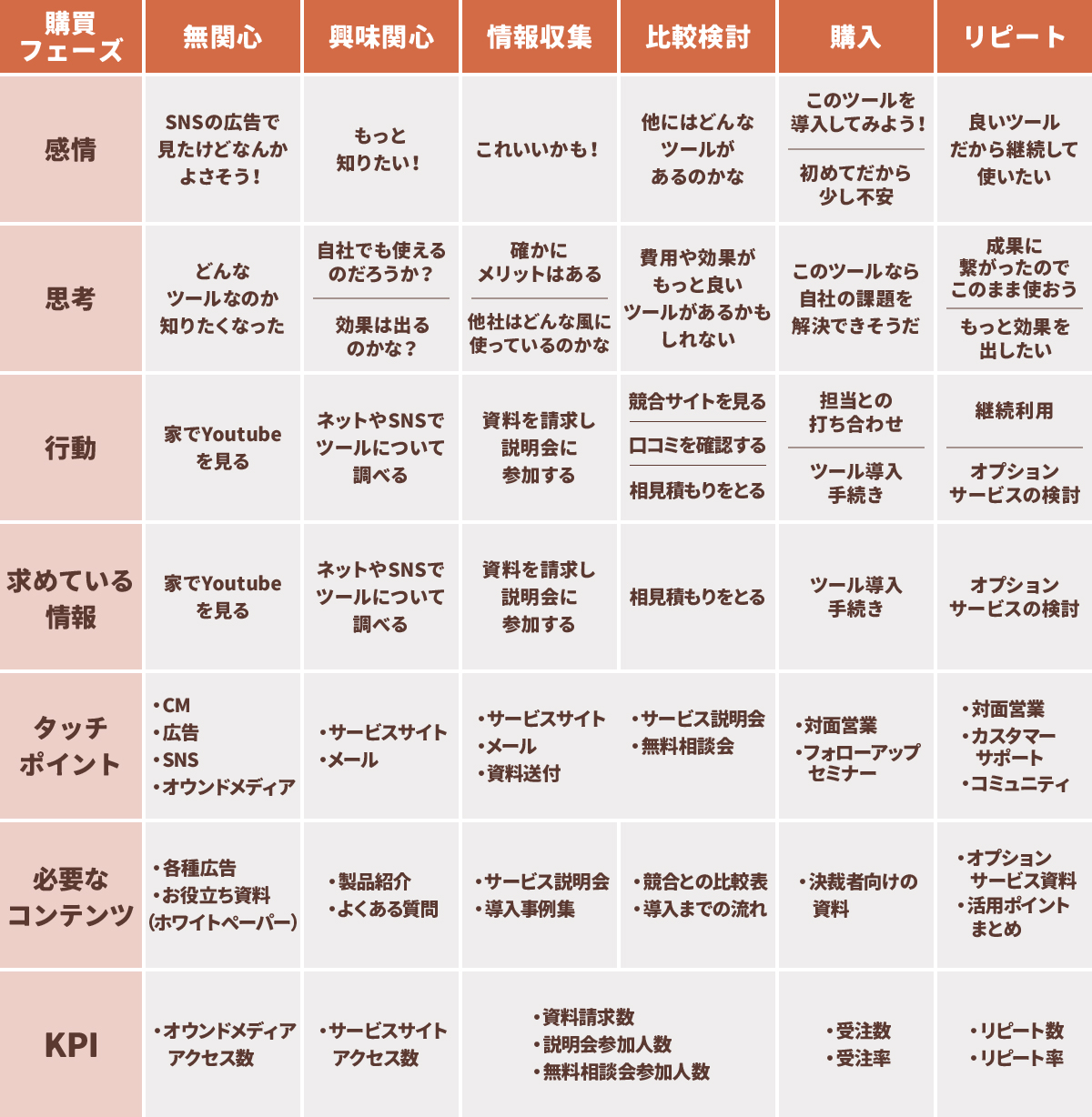

▼カスタマージャーニーの例

このようなカスタマージャーニーを作成することで、顧客の購買プロセスにおいて、どのような情報を顧客が必要としており、どのようなコンテンツを提供すれば良いのかがわかります。さらに、どのようなタッチポイントを用いて顧客と接触すれば良いのかも把握できるというメリットがあります。

上記のカスタマージャーニーの例を参考に、設定したペルソナだったらどのように思い、どのような行動を取るのかを想像し表を埋めていくことで、カスタマージャーニーを作成できます。一人で考えるよりも同僚と意見交換しながらワークショップ形式で作成すると、様々なアイデアが出て表が埋まりやすくなります。

カスターマージャーニーについて詳しくはこちら

3購買プロセスに合わせてコンテンツを作成する

購買プロセスに合わせたコンテンツの作成方法について、以下のカスタマージャーニーを用いて説明します。

リードナーチャリングを行う顧客は、以下の表では「情報収集」と「比較検討」の段階の顧客が当てはまります。

上記の表の情報収集の段階では、自社製品を認知しており、興味関心を持っていることがわかります。そのため、自社製品への興味関心を高め購買意欲を持たせるために、サービス説明会や導入事例といったコンテンツで訴求します。

次の比較検討の段階では、製品の購入意欲を持っているものの、自社だけでなく他社の製品も検討している段階です。このような顧客に対しては、製品比較表やツール導入の手引を作成し案内することで、自社製品の導入を積極的に検討してもらえるように働きかけます。

カスタマージャーニーでは段階的に購買プロセスが移行するように見えますが、無関心から一気に情報収集に入ったり、比較検討から始まったりすることもあります。そのため、リードナーチャリングでは、情報収集と比較検討のどちらの層の顧客にも響くコンテンツを提供することが重要です。

リードナーチャリングコンテンツ具体例

リードナーチャリングの対象となる顧客は、「課題を感じているが具体的な製品やサービスの検討までは至っていない」という段階です。この段階の顧客に対して有効なコンテンツに関して、例を挙げて説明します。

ホワイトペーパー

リードナーチャリングの対象となる顧客は、自社の課題が解決できそうな手段についての情報を収集し、比較検討している段階が多くを占めます。

このような顧客には、自社の製品やサービスが関連する業界や市場動向を、他社情報も調査してまとめたホワイトペーパーを提供しましょう。そうすることで、自社製品が属する業界や市場の情報を探している顧客の興味を引くことができます。

例えば、ピクルスでは、このようなホワイトペーパーを作成し配布しています。

このホワイトペーパーは、「自社製品のプロモーションのために、SNSキャンペーンを実施したい」と考えている顧客がターゲットとなります。よって、営業資料のような自社製品に特化したホワイトペーパーよりも、自社製品の属するカテゴリー(SNSキャンペーン)全体について解説する内容のほうが顧客の興味を引きやすくなります。

ホワイトペーパーについて詳しく知りたい方は、以下のリンク先の記事を参考にしてください。

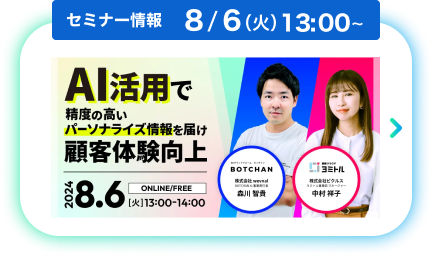

セミナー

自社の強みを発揮できる領域に関するセミナーを実施すれば、どのような専門性があり、どんな課題を、どのように自社の商材で解決できるのかを顧客に伝えられます。

例えば、ピクルスでは「魅力的なコンテンツの作り方」をテーマにセミナーを開催しています。

認知拡大やリード獲得に課題を感じている顧客であれば、このセミナーの案内を受け取った際に申し込む確率は高くなるでしょう。このように、顧客が感じている課題の解決につながるセミナーを実施することが、リードナーチャリングコンテンツを作成する際には重要です。

また、Webセミナーであれば、LIVE配信、オンデマンド配信、セミナー資料のPDF配布といったように、1回の開催で複数のコンテンツを作成できる点もメリットとして挙げられます。詳しくは以下のリンク先の記事で解説しています。

導入事例

導入事例は、自社製品やサービスの導入事例をまとめたコンテンツです。課題を感じていても具体的な製品やサービスの検討までは至っていなかった顧客が、製品やサービスを具体的に検討し始めた際に興味を持ちやすくなります。

導入事例を作成する際のポイントは、様々な効果を切り口にして作成することです。例えば、ピクルスでは解決できる課題を切り口に、様々な導入事例のコンテンツを作成しています。

診断コンテンツを例に挙げると、認知拡大を行いたい顧客もいれば、CPA(顧客獲得単価)を下げたい顧客もいます。様々な課題を顧客は感じているため、顧客が抱えている課題を解決できることを導入事例を通じてアピールすると良いでしょう。

診断コンテンツ

リードナーチャリングにおいて有効なコンテンツとして、診断コンテンツも挙げられます。リードナーチャリングは長期間にわたって行われる施策です。そのため、毎回ウェビナーやお知らせなどの告知メールを送っていると顧客に飽きられる可能性があります。

ピクルスでは、マーケターやSNS運用担当者向けのメルマガで、「キャンペーン企画診断」という診断コンテンツを配信しました。

ユーザーがキャンペーン企画に関する質問に回答すると、顧客の回答に応じておすすめのSNSキャンペーンが表示されます。

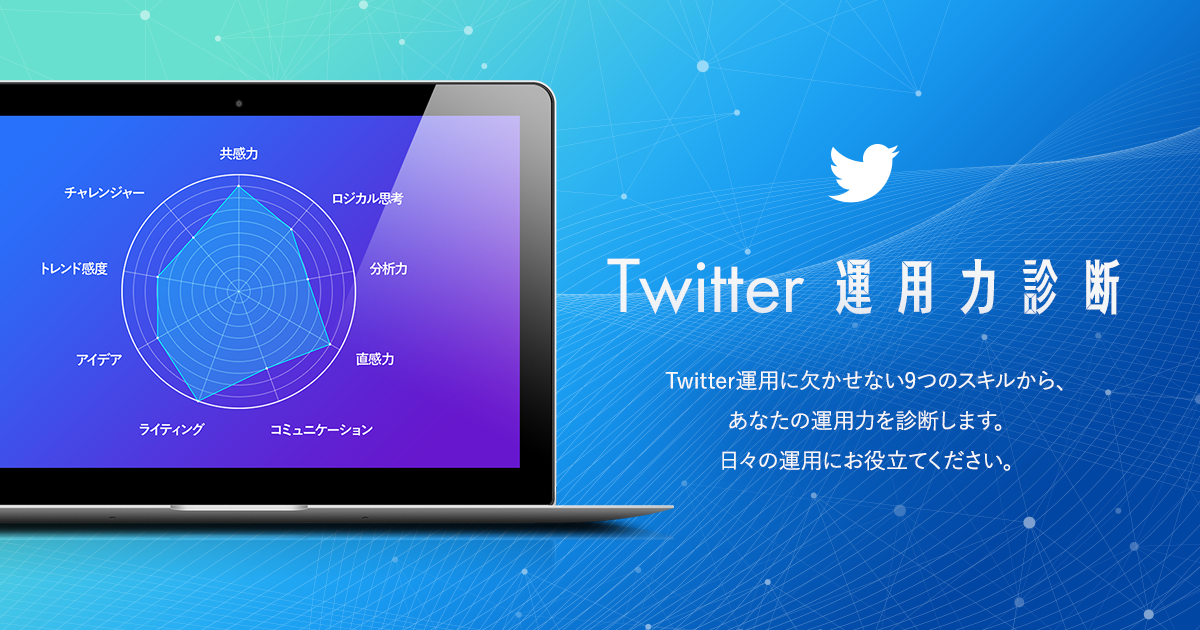

この他に、ピクルスではTwitter運用力診断、Instagram運用力診断も作成しています。

これらのコンテンツは、「SNSを用いて集客を行いたい(まだキャンペーンは検討していない)」と考えているライトな顧客層(潜在層)がターゲットです。前述のキャンペーン企画診断は「効果的なSNSキャンペーンの実施方法を探している」顕在層の顧客がターゲットである点が、同じ診断コンテンツでも異なります。

リードナーチャリングは顧客の購買検討の段階に応じて、適切なコンテンツを用意することが重要です。これらの例のように、潜在層向けと顕在層向けのコンテンツを作成することをおすすめします。

下記ではナーチャリングにおける診断コンテンツの成功事例を取り上げているので、気になる方はご覧ください。

まとめ

リードナーチャリングは顧客に対して、定期的に長期間に渡って情報を提供し、興味関心を高めることを目的としています。そのため、リードナーチャリングで用いるコンテンツは、顧客の購入検討段階に応じて適したコンテンツを作成することが重要です。

本記事で紹介した、リードナーチャリング・コンテンツの作り方を参考に取り組んでみてはいかがでしょうか。また、コンテンツの具体例として紹介した、ホワイトペーパー、セミナー、導入事例、診断コンテンツも参考にして、潜在層向けと顕在層向けのコンテンツを作成することをおすすめします。

想定される活用シーン

ライター:土光 宜行(どこう よしゆき)

BtoBマーケター

ヘルスケア業界にてBtoBマーケティングに10年以上従事。この他に、製品開発、営業、パイプライン管理の経験あり。マーケティングの川上から川下まで俯瞰して施策を立案し、実行できる点が強み。